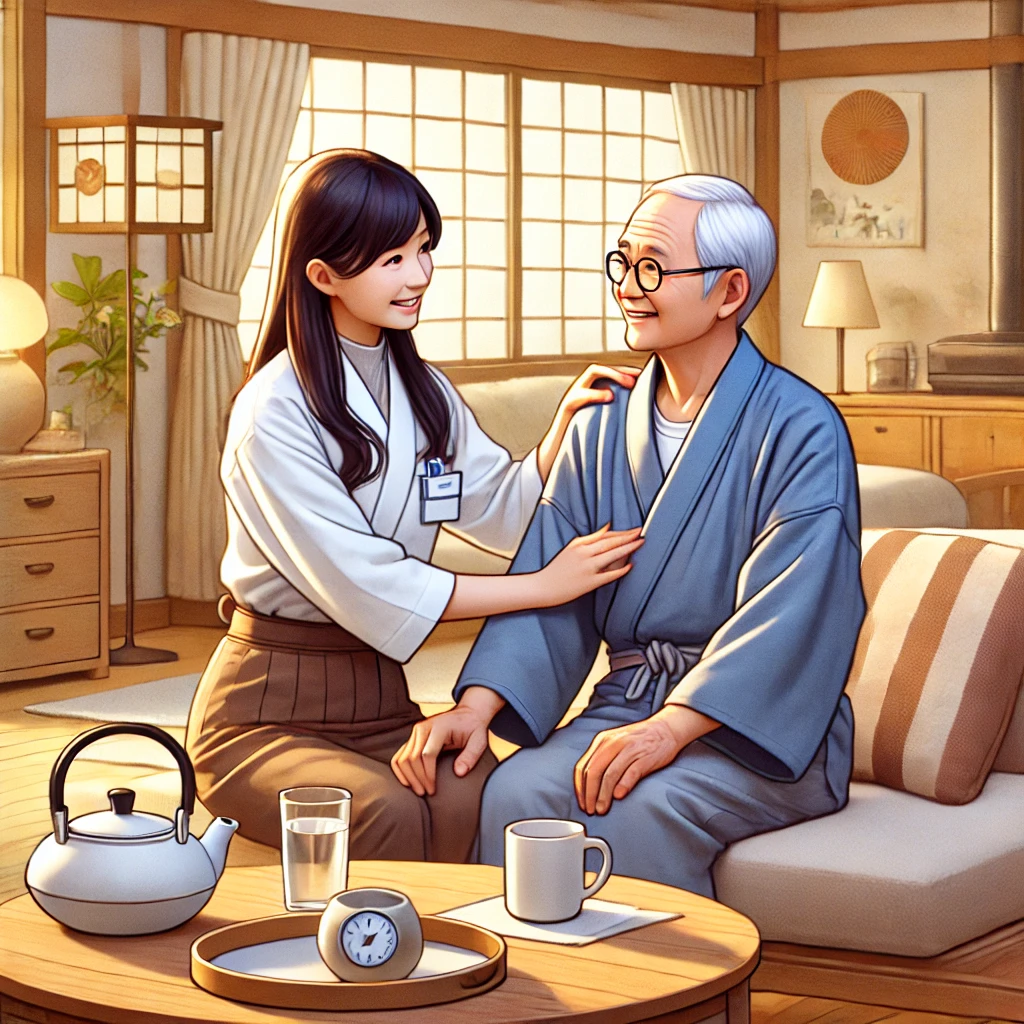

1. 利用者の精神的安定と健康管理

- 専門的なケア:精神科訪問看護師は精神疾患に特化した知識と技術を持っているため、利用者の精神的安定を効果的にサポートできます。

- 定期的なモニタリング:定期的に訪問することで、利用者の精神状態や健康状態を継続的にモニタリングし、症状の悪化を早期に発見・対応できます。

- 服薬管理:正しい薬の服用を確認し、副作用の管理や症状の変化に対応します。

2. 包括的な支援計画の策定

- 情報共有:相談支援事業所と訪問看護師が定期的に情報を共有することで、利用者に対する包括的な支援計画を策定できます。これにより、個別のニーズに応じた適切な支援が可能になります。

- 多職種連携:訪問看護師、相談支援員、主治医などが連携し、利用者の支援に当たることで、より質の高いケアを提供できます。

3. 利用者の生活の質の向上

- 日常生活のサポート:訪問看護師が日常生活の中での困りごとに対してアドバイスやサポートを提供します。これにより、利用者がより自立した生活を送れるようになります。

- 緊急対応:利用者の状態が急変した場合、迅速に対応することで、利用者の安全を確保します。

4. 家族へのサポート

- 家族支援:訪問看護師が利用者の家族に対してもサポートを提供することで、家族の負担を軽減し、利用者のケアをサポートします。

- 教育とアドバイス:家族に対して、精神疾患に関する知識や対応方法についての教育を行い、適切な対応ができるように支援します。

具体的な活用事例

事例:統合失調症の利用者への支援

- 背景:50歳の男性、統合失調症を抱えながら自宅で生活している。定期的な通院が難しく、相談支援事業所がサポートしている。

- 目的:利用者の精神的安定を図り、自立した生活をサポートすること。

- 訪問看護:

- 週に2回の訪問:精神科看護師が訪問し、利用者の精神状態を観察。必要なカウンセリングを行い、症状の悪化を防ぐ。

- 服薬管理:薬の正しい服用を確認し、副作用や症状の変化に対応。

- 健康管理:一般的な健康チェックを行い、身体的な健康状態をサポート。

- 相談支援事業所との連携:

- 定期的な情報共有:訪問看護師と相談支援員が定期的に情報共有を行い、利用者の状態や支援計画を共有。

- 支援計画の調整:訪問看護師のフィードバックを基に、相談支援事業所が支援計画を調整し、利用者に最適なサポートを提供。

- 家族へのサポート:

- 家族への教育:家族に対して、統合失調症に関する知識や対応方法について教育し、適切なケアができるよう支援。

- 心理的サポート:家族が利用者のケアに対する不安やストレスを軽減するためのカウンセリングを提供。

相談支援事業所が精神科訪問看護を活用することで、利用者の精神的安定と生活の質を向上させることができます。専門的なケアと包括的な支援計画の策定、日常生活のサポート、緊急対応、家族への支援を通じて、利用者が自立した生活を送れるように支援します。

![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)