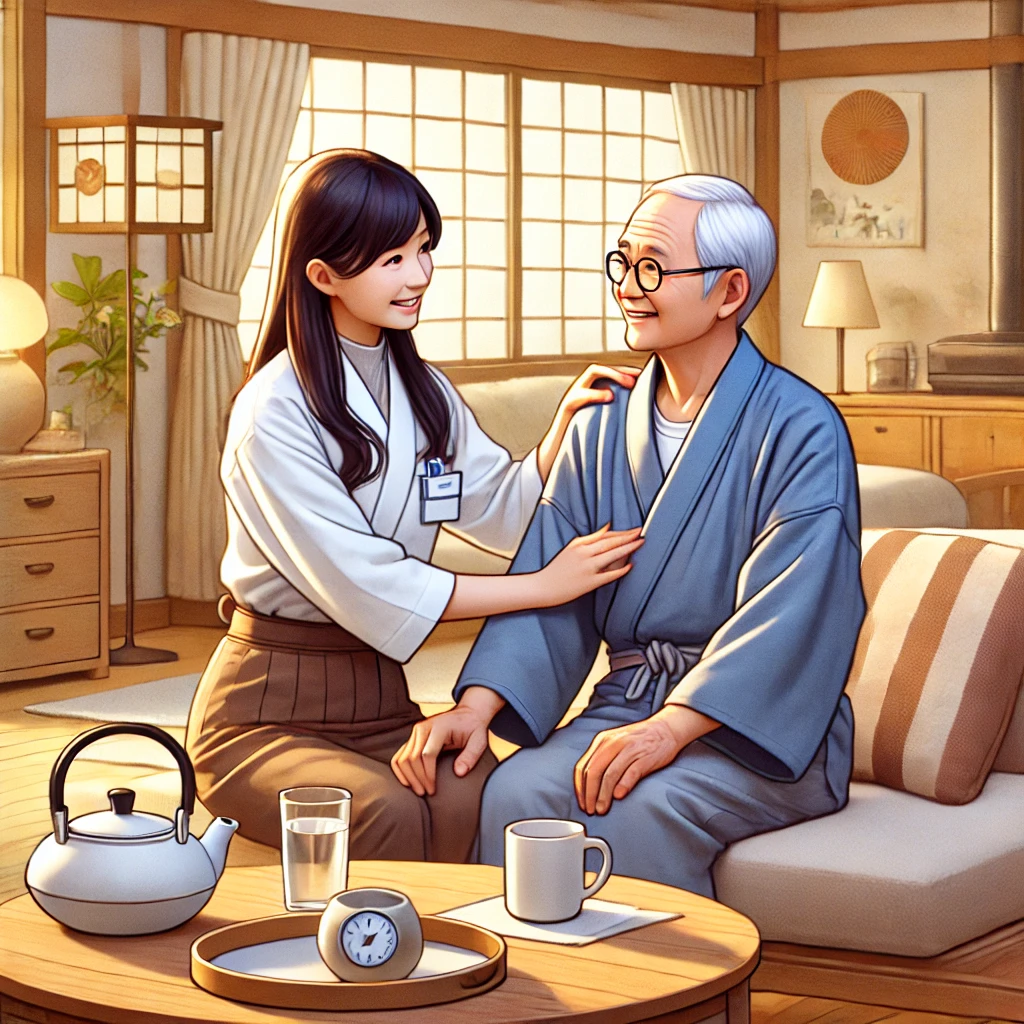

精神科訪問看護において、患者との信頼関係を構築することは非常に重要です。信頼関係がしっかりと築かれることで、心理的安全性が高まり、患者の治療効果や生活の質が向上します。本記事では、患者との信頼関係構築と心理的安全性の関連性について詳しく解説します。

信頼関係の重要性

信頼関係は、訪問看護師と患者の間に築かれる相互の信頼と理解を基盤としています。信頼関係が強固であると、患者は安心して自分の感情や症状を表現できるようになります。これは、治療効果を高めるために欠かせない要素です。

信頼関係構築のためのアプローチ

1. 共感的なコミュニケーション

訪問看護師は、患者の話に耳を傾け、共感する姿勢を示すことが重要です。共感的なコミュニケーションは、患者が自分の気持ちを理解してもらえると感じ、安心感を抱くことに繋がります。

- アクティブリスニング: 患者の話をしっかりと聞き、理解しようとする姿勢を示すことが重要です。

- フィードバックの提供: 患者の話に対して適切なフィードバックを提供し、理解を深めます。

2. 一貫性のある対応

訪問看護師が一貫した対応を心掛けることで、患者は安心感を持ちやすくなります。毎回同じように丁寧に接することで、信頼関係が築かれます。

- 定期的な訪問: 定期的な訪問を通じて、患者との関係を継続的に深めます。

- 予測可能な行動: 予測可能な行動を取ることで、患者は安心感を得ます。

3. プライバシーの尊重

患者のプライバシーを尊重することも信頼関係構築において重要です。患者が安心して話せる環境を提供することで、信頼が深まります。

- 個人情報の保護: 患者の個人情報を適切に管理し、プライバシーを確保します。

- 安心感の提供: 訪問時にプライバシーを確保し、患者が安心して話せる環境を作ります。

心理的安全性の確保

心理的安全性が確保された環境では、患者は自分の感情や意見を自由に表現できます。これは、治療効果を高めるために欠かせない要素です。

1. 安全な環境の提供

訪問看護師は、患者が安心して療養できる環境を提供することが求められます。物理的な安全だけでなく、精神的な安全も含まれます。

- 安心感の提供: 訪問看護師が一貫したサポートを提供し、安心感を持たせます。

- リラックスできる環境作り: 訪問時にリラックスできる雰囲気を作り、安心して過ごせるように配慮します。

2. ストレス管理の支援

心理的安全性が確保された環境では、患者はストレスを適切に管理しやすくなります。訪問看護師は、患者のストレス管理をサポートします。

- リラクゼーション技法の指導: 深呼吸や瞑想などのリラクゼーション技法を教えることで、患者が自分自身でストレスを管理できるよう支援します。

- カウンセリングの実施: 定期的なカウンセリングを通じて、患者の心のケアを行います。

まとめ

精神科訪問看護における信頼関係構築と心理的安全性の確保は、患者の回復と生活の質向上に非常に重要です。訪問看護師は、共感的なコミュニケーション、一貫性のある対応、プライバシーの尊重を通じて、患者との信頼関係を築きます。また、安全な環境の提供とストレス管理の支援を行うことで、心理的安全性を高めます。これにより、患者は安心して治療に専念し、より良い生活を送ることができるでしょう。

![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)