〜抗精神病薬・抗うつ薬を服用中の方とそのご家族へ〜

はじめに

夏になると毎年ニュースでも話題になる「熱中症」。実は、精神疾患を持つ方々にとっては、特に注意が必要な季節です。

その理由の一つが、「服薬」と「体温調節機能」の関係にあります。精神科治療で処方される薬の中には、体温を上昇させたり、暑さに気づきにくくさせたりする作用があるものがあるのです。

この記事では、精神疾患をお持ちの方やそのご家族、そして訪問看護に関わるスタッフの方に向けて、熱中症リスクとその予防についてわかりやすく解説します。

なぜ精神疾患のある方は熱中症にかかりやすいのか?

1. 体温調節機能の低下

抗精神病薬(例:オランザピン、クロルプロマジンなど)や抗うつ薬の一部には、発汗機能を抑制する作用があるため、汗をかきにくくなり体温が上がりやすくなります。

また、薬の影響で「暑い」と感じにくくなることもあり、自覚症状のないまま熱中症が進行することもあります。

2. 薬による脱水

抗コリン作用を持つ薬は口渇(のどの渇き)や排尿の抑制を引き起こすことがあります。水分を十分に取らないことで脱水状態となり、熱中症のリスクが高まります。

3. 環境への対応が難しいケース

統合失調症やうつ病、認知症などをお持ちの方は、エアコンの使用を控える、外出を控えない、厚着をしてしまうなど、季節に合わない行動を取ってしまうこともあります。

熱中症予防のためにできること

1. 環境の工夫

- 室温を28℃以下に保つ(エアコンや扇風機を活用)

- カーテンやすだれで直射日光を避ける

- 夜間や早朝の涼しい時間帯に外出するよう促す

2. 服装と持ち物

- 通気性・吸湿性の良い薄手の衣類を着る

- 帽子や日傘、冷却グッズ(首元冷却タオル等)を使用する

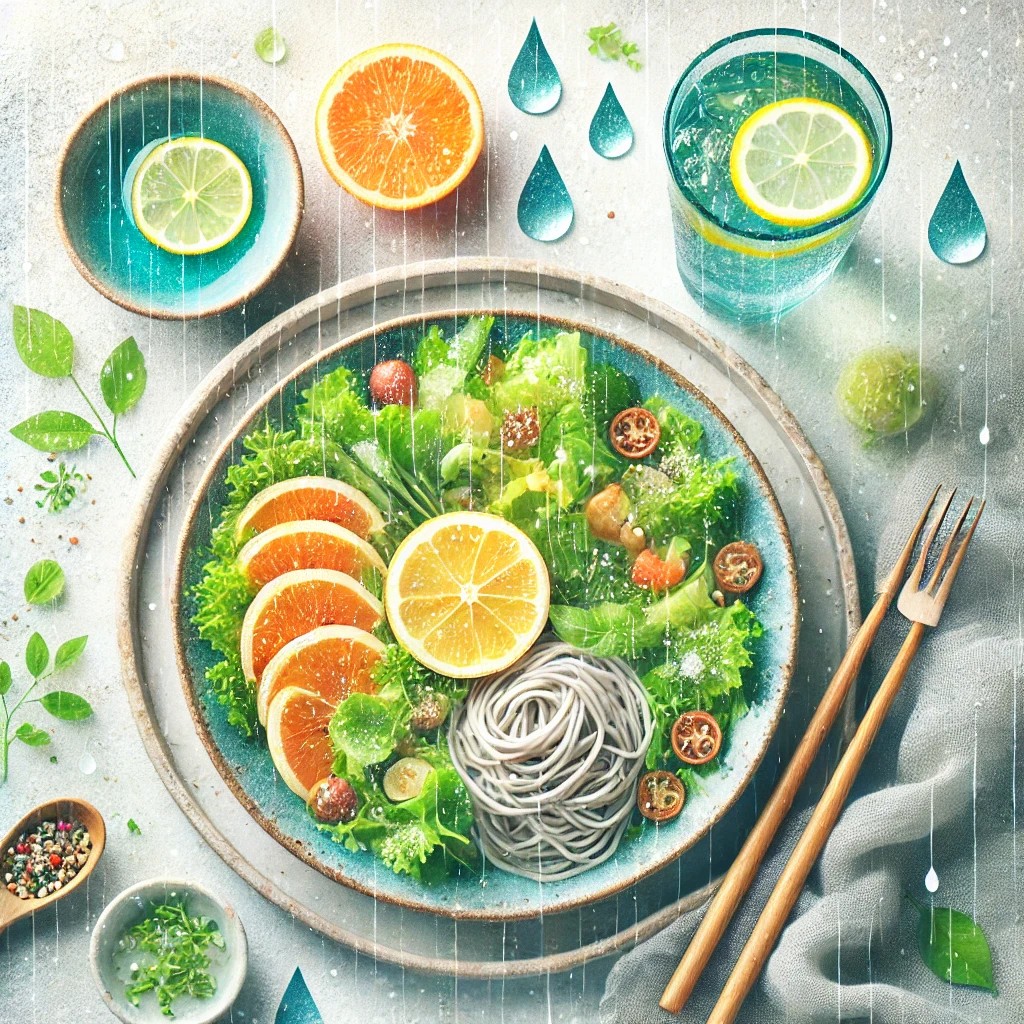

3. 水分・塩分補給

- こまめな水分補給を忘れずに(1日1.5〜2Lを目安)

- 汗をたくさんかいた時は、塩分も適度に摂取する(スポーツドリンクや経口補水液など)

4. 観察と声かけ

- 顔が赤い、異常な発汗や逆に汗が出ていない、ふらつきや倦怠感があるなど、いつもと違う様子があれば注意

- 「暑くない?」「水分ちゃんと摂ってる?」とさりげない声かけを継続する

訪問看護師ができるサポート

- 薬の副作用と熱中症の関係を説明し、ご本人やご家族と情報共有する

- 室温の確認や水分補給の声かけを、訪問時に積極的に行う

- 症状の変化や脱水のサインを観察し、必要時には主治医に相談する

おわりに

熱中症は、予防ができる病気です。しかし、精神科の薬を服用されている方はリスクが高く、自分で気づきにくいという特性もあります。

だからこそ、訪問看護やご家族のサポートがとても重要です。この夏、心と体の両面を守るために、ぜひ今日からできる対策を取り入れてみてください。

![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)